Sprachliches Relativitätsprinzip ist ein

von dem amerikanischen Ingenieur und Sprachforscher Benjamin Lee

Whorf geprägter Ausdruck, der die alte sprachtheoretische Auffassung

beschreibt, dass mit dem Gebrauch einer Einzelsprache sich eine spezifische

Sicht auf die Welt, die Realität verbinde. Verkürzt wird oft

gesagt: Die Sprache bestimmt das Denken. Aber ein Determinist war Whorf

nicht. Für Whorf ist "die Tatsache, daß Sprachen die

Natur in vielen verschiedenen Weisen aufgliedern, unabweisbar. Die Relativität

aller begrifflichen Systeme, das unsere eingeschlossen, und ihre Abhängigkeit

von der Sprache werden offenbar." (Whorf 1963: 13)

Differenzierter argumentiert der Linguist und Anthropologe Edward Sapir

in seinem 1933 erschienenen Klassiker "Language" / "Die

Sprache":

"Von der

Warte der Sprache aus gesehen, könnte man das Denken als das stärkste

Konzentrat betrachten, das die Sprache hergibt, wenn man jedes der Elemente

eines normalen Sprechakts auf seinen vollen Begriffsinhalt hin ausschöpft.

Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß Denken und Sprechen nicht identisch

sein können. Äußerstenfalls kann die Sprache als die nach außen gekehrte

Seite des Denkens verstanden werden und zwar auf dem höchsten abstrakten

Niveau, wo die symbolischen Ausdrucksformen zu Hause sind. Meiner Überzeugung

nach ist die Sprache im wesentlichen eine prärationelle Funktion. Sie

arbeitet sich sozusagen ganz bescheiden in die Höhe bis zu dem Punkt,

wo das Denken, das als latente Möglichkeit in den Kategorien und Formen

der Sprache vorhanden ist, schließlich aus diesen Kategorien und Formen

herausgelesen werden kann. Auf keinen Fall besteht, wie naiverweise oft

angenommen wird, die Funktion der Sprache darin, bereits fertige Gedanken

mit einem Namensschild zu versehen." (Sapir 1961: 22f.)

Weniger strittig ist, dass Sprache in Kultur, in Praxis

eingebettet ist und diese spiegelt. Sprachen markieren, was in unserer

Handlungspraxis wichtig ist, immer wieder vorkommt, und das mag in einer

anderen Lebensform etwas Anderes sein. Das geschieht im Verarbeitungsprozess

des Wissens, wie sich schon bei Sapir andeutet. Im Sprechen fassen wir,

was wir brauchen, für die Kategorisierung zu bestimmten Zwecken,

die Kategorien sind darauf angelegt, dass die Zwecke realisiert werden

können.

Das deutsche System der Verwandtschaftsbezeichnungen reicht uns völlig

aus, für andere Kulturen mag es zu differenziert oder viel zu

einfach sein: Schauen Sie mal auf das Japanische.

Geht es nicht vor allem darum, wie die Kategorien des Wissens sprachlich

für und durch eine soziale Praxis geprägt sind?

Unstrittig ist

auch, dass spezifische Leistungen der Wissensverarbeitung sprachunabhängig

erbracht werden können, etwa das Wiedererkennen von Orten, an denen wir schon

einmal waren, von Menschen, denen wir früher begegnet sind, der Zugang zu Farbnuancen

und Gestalten. Dabei können wir dann aber auch wieder die Sprache und ihre

Kategorien nutzen, wir müssen es, wenn wir das Erkannte weitergeben wollen.

(> Kultur). Kommunikative Teilhabe ist mittels

Sprache auch etwa Blinden möglich: Forschner (2006)

hat gezeigt, wie Geburtsblinde durch ihre Interaktion mit Sehenden auch genuin

visuell bestimmte Konzepte wie Farben begrifflich entwickeln und kommunikativ

sinnvoll einsetzen können; dabei spielt die feldhafte Einbettung im Symbolfeld

(syntagmatisch und paradigmatisch) eine unterstützende Rolle, die im Gebrauch

der Formen aktualisiert wird, visuelles Wissen wird also als sprachliches Wissen

erworben.

Die Grundfrage ist im Blick auf das Verhältnis zwischen der (statisch

gefassten) Sprache und dem (statisch

gefassten) Denken schwer zu bearbeiten. Wir können uns den

modernen Menschen ohne Sprache nicht vorstellen.

Humboldt hat die Sprache als gemeinsames Sprechen-Denken konzipiert,

in und mit der Sprache arbeitet der Geist im Dialog. Die Sprache

existiert nicht als solche, sondern nur als Einzelsprache, so formuliert

er:

"Das Denken ist aber nicht bloß abhängig von der Sprache überhaupt,

sondern, bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten." (...)

Indem nun die Nationen sich dieser schon vor ihnen vorhandenen Sprachelemente

bedienen, indem diese ihre Natur der Darstellung der Objekte beimischen,

ist der Ausdruck nicht gleichgültig, und der Begriff nicht von der

Sprache unabhängig. Der durch die Sprache bedingte Mensch wirkt aber

wieder auf sie zurück, und jede besondre ist daher das Resultat dreier

verschiedner, zusammentreffender Wirkungen, der realen Natur, der Objecte,

insofern sie den Eindruck auf das Gemüth hervorbrint, der subjectiven

der Nation, und der eigenthümlichen der Sprache durch den fremden ihr

beigemischten Grundstoff, und durch die Kraft, mit der alles einmal

in sie Uebergegangene, wenn auch ursprünglich ganz freigeschaffen,

nur in gewissen Gränzen der Analogie Fortbildung erlaubt." (Humboldt

1963: 16, 19)

Es ist sehr schwierig, Sprache und Denken begrifflich so

zu trennen, dass Zusammenhänge, Abhängigkeiten etc. aufzuweisen

sind, zumal wenn sie empirischer Forschung zugänglich sein sollen.

Anhaltspunkte für ein angeborenes bereichsspezifisches begriffliches

Wissen oder ein Sprachmodul gibt es bislang nicht. Es scheint so zu sein,

dass sich im Erwerb sprachliche und mentale Entwicklung wechselseitig

vorantreiben (Sprache mit ihrem Symbolfeld als zentrales Denkmittel,

konzeptuelle Entwicklung als Bedingung und Folge des Wortschatzausbaus),

während

Thesen wie 'erst die Kognition, dann die Sprache' (Piaget) oder 'erst

die Sprache, dann die Kognition' (strikter Relativismus) wohl zu radikal

sind. Ohne die Möglichkeiten impliziten und abstrahierenden Lernens

und ein entsprechendes Gedächtnis, ohne spezifische Wahrnehmungsfähigkeiten

und Zugänge zu Rhythmus und Prosodie, kämen

Kinder nicht zur Sprache und damit nicht zum kulturellen Wissensschatz

und zu entwickelten Denkprozessen. Die Möglichkeit eines Denkens,

einer Wissensverarbeitung auch jenseits der Sprache soll nicht bestritten

werden.

Eine Darstellung verschiedener Positionen gibt Werlen,

Trabant zeichnet das Europäische Sprachdenken nach. Seebaß hat

gezeigt, welche Schwierigkeiten und Untiefen anzutreffen sind, will man

nur das Problem klar und entscheidbar formulieren.

Literaturhinweise:

G. Deutscher (2010) Im Spiegel der Sprache: Warum die Welt in anderen

Sprachen anders aussieht. München: Beck

N. Evans (2014) Wenn Sprachen sterben. Und was

wir mit ihnen verlieren München: C.H. Beck

D.L. Everett (2005) Cultural

Constraints on Grammar and Cognition in Piraha.

In: Current Anthropology Volume 46, Number 4, August–October

2005

D.L. Everett (2010) Das glücklichste Volk. München: DVA

D.L. Everett (2013) Die größte Erfindung der Menschheit.

Was mich meine Jahre am Amazonas über das Wesen der Sprache gelehrt

haben. München: DVA

S. Forschner (2006) Visuelles im sprachlichen Ausdruck. München: Iudicium

W.

v. Humboldt (1963) Schriften zur Sprachphilosophie. Darmstadt: WBG

J.

Lucy (1992) Language diversity and thought: a reformulation

of the relativity hypothesis. Cambridge: University Press

E. Sapir (1961) Die Sprache. München: Hueber

G. Seebaß (1981)

Das Problem von Sprache und Denken. Frankfurt: Suhrkamp

J. Trabant (2006)

Europäisches Sprachdenken. München: Beck

I. Werlen (2002)

Sprachliche Relativität. Tübingen: Francke (UTB)

B.L. Whorf (1963) Sprache

denken Wirklichkeit. Reinbek: Rowohlt

|

Genusklassen des Nomens im Teop* (Papua-Neuguinea)

adaptiert aus: The Teop sketch grammar

Ulrike

Mosel with Yvonne Thiesen, University of Kiel (4.3.2008)

*Das Teop hat ca. 6000 Sprecher, die am Meer leben,

vom Fischen und von den Früchten der Palmen leben. Sie bauen

ihre Häuser aus Palmen und arbeiten auch auf Feldern.

|

e-Klasse

(Singular-Artikel ist e) |

a-Klasse

(Singular-Artikel ist a) |

o-Klasse

(Singular-Artikel ist o) |

e Kakato 'männlicher Name'

e Sovavi 'weiblicher Name'

e teetee 'Vater des Sprechers'

e sina-naa 'Mutter des Sprechers'

e beera 'der Häuptling, Anführer'

e guu 'Schwein'

e ta 'das Stück/Teil von' |

a otei 'der Mann'

a moon 'die Frau'

a beikoo 'das Kind'

a iana 'der Fisch'

a overe 'die Kokosnuss'

a kepaa 'das Tongefäß'

a kasuana 'der Strand' |

o demden 'die Schnecke'

o kurita 'der Krake'

o overe 'der Kokosnussbaum'

o paka 'das Blatt'

o hoi ' der Korb'

o kasuana 'der Sand'

o suraa 'das Feuer' |

Aufgabe: Wie unterscheiden sich die Klassen

semantisch?

Lösung |

Wie der Wortschatz die Lebensweise

spiegelt, zeigen die Verben des Tragens :

pate 'mit ausgestreckten

Unterarmen vor sich hertragen

vateen 'in einem Rucksack tragen'

kapee '(ein Kind) auf dem Rücken tragen'

kae 'an einem Henkel tragen'

vadee 'eine schwere Last zwischen zwei

Leuten an einem Stock tragen'

|

Eine aktuelle Diskussion gibt

es über

die Sprache der Pirahã am Amazonas,

erforscht insbesondere von Daniel

Everett. In dem Aufsatz "Cultural

Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã",

in Current Anthropology Volume 46, Number 4, schreibt er:

"Pirahã is

the only language known without number, numerals,or a concept of

counting. It also lacks terms for quantification such as “all,” “each,” “every,” “most,” and“some.” It

is the only language known without colorterms. It is the only language

known without embedding (putting one phrase inside another of the

same type orlower level, e.g., noun phrases in noun phrases, sentencesin

sentences, etc.)." (Everett 2005:622)

Everetts These ist, dass die Pirahã-Kultur über

nichts spricht, was nicht unmittelbarer Erfahrung entspricht oder als

Resultat solcher Erfahrung (von Generationen) übertragen wird

(623). Bestimmt also die Kultur die Sprache? Oder bildet sie einen Rahmen, in dem sich eine Sprache als Werkzeug entfaltet, der aber nicht überschritten wird? So sieht Everett es.

Sprache und Kultur sind eng verwoben, Sprache manifestiert, übermittelt,

tradiert Kultur. Everett schreibt, dass Pirahã-Angehörige

andere Sprachen wie Portugiesisch - trotz Kontakt - nicht richtig lernen,

weil die kulturelle Beschränkung

sie daran hindere.

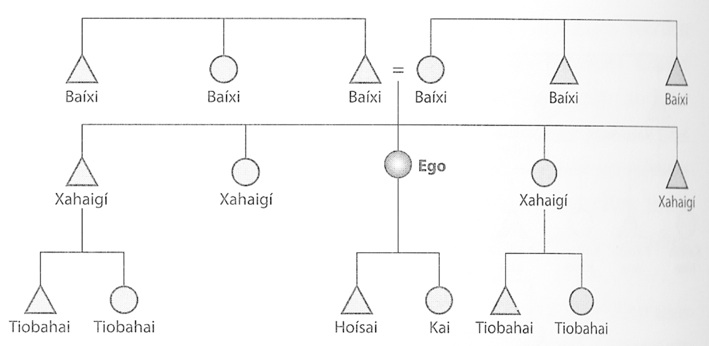

Auch die Verwandtschaftsbezeichnungen lassen kulturelle Rückschlüsse zu. Welche?

Verwandtschaftsbezeichnungen der Pirahâ: O weiblich Δ männlich aus:

Dan Everett (2013) Die größte Erfindung der Menschheit. München: DVA, 334

Wenn das alles korrekt ist, wäre zugleich die

Chomsky-Position - Sprache wird kulturunabhängig als grammatisches

System, genetisch angelegt, erworben - nicht haltbar. Fraglich ist

nach Everett auch von Chomsky vertretene These, dass Rekursion, Einbettung

ein zentrales Merkmal menschlicher Sprachfähigkeit

sei (auch von Dixon dargestellte australischen Sprachen scheinen

Gegenbeispiele zu liefern). Nebensätze, attributive Nominalgruppe,

Koordination etc. seien im Pirahã nicht

vorhanden. Auf den Text folgen interessante Diskussionsbeiträge,

im Netz findet sich Weiteres, etwa ein Log von G.

Pullum, ein Bild,

der Kommentar

von Gordon in Science.

Doch wie ist das: Zählt man nicht,

wenn man keine Zahlwörter hat?

Die Fragen bleiben spannend: Geht es um Zusammenhänge von

Sprache und Denken, geht es um das kulturelle Fundament der Sprachen,

braucht man eine bestimmte Kultur, bestimmte kognitive Fähigkeiten,

um eine Sprache lernen zu können?

Vg. die Everett-These und

Diskussionsbeiträge (van Valin

u.a.) in EDGE.

Eine ethnographische und linguistische Darstellung von Erfahrungen

mit der Kultur der Pirahǎ ist:

Daniel Everett (2010) Das glücklichste Volk. Sieben Jahre bei den Pirahǎ-Indianern

am Amazonas. München: DVA

Das Buch bringt zugleich die Lebensgeschichte von jemandem,

der als Missionar des evangelikalen "Summer Instituts of Linguistics"ausgezogen

war, den Pirahǎ den christlichen Glauben zu bringen .... und was daraus

geworden ist. Zur These von Sprache als kulturellem Werkzeug:

Dan Everett (2013) Die größte Erfindung der Menschheit. Was mich meine Jahre am Amazonas über das Wesen der Sprach gelehrt haben. München: DVA

Homepage von Dan

Everett.

Zum Pirahǎ auch dieser

Aufsatz von Everett.

Dazu

auch Grund

4; zu den Sprachen: The

World Atlas of Language Structure

|

|